MIT-Forscher entwickeln präzisen 3D-Druck mit Topologieoptimierung

Das Wichtigste in Kürze

- Forscher des MIT haben eine neue Methode entwickelt, um 3D-gedruckte Teile zuverlässiger zu machen.

- Die Technik berücksichtigt die physikalischen Grenzen des 3D-Druckers, wie Düsengröße und Schichthaftung, bereits in der Designphase.

- Dadurch stimmen die tatsächlichen Eigenschaften der gedruckten Objekte viel genauer mit den computerberechneten Modellen überein.

- Das Verfahren verbessert die sogenannte Topologieoptimierung und sorgt für präzisere Ergebnisse, insbesondere bei komplexen und porösen Strukturen.

- Zukünftig könnte dies den Einsatz von Materialien ermöglichen, die bisher als schwer zu verarbeiten galten.

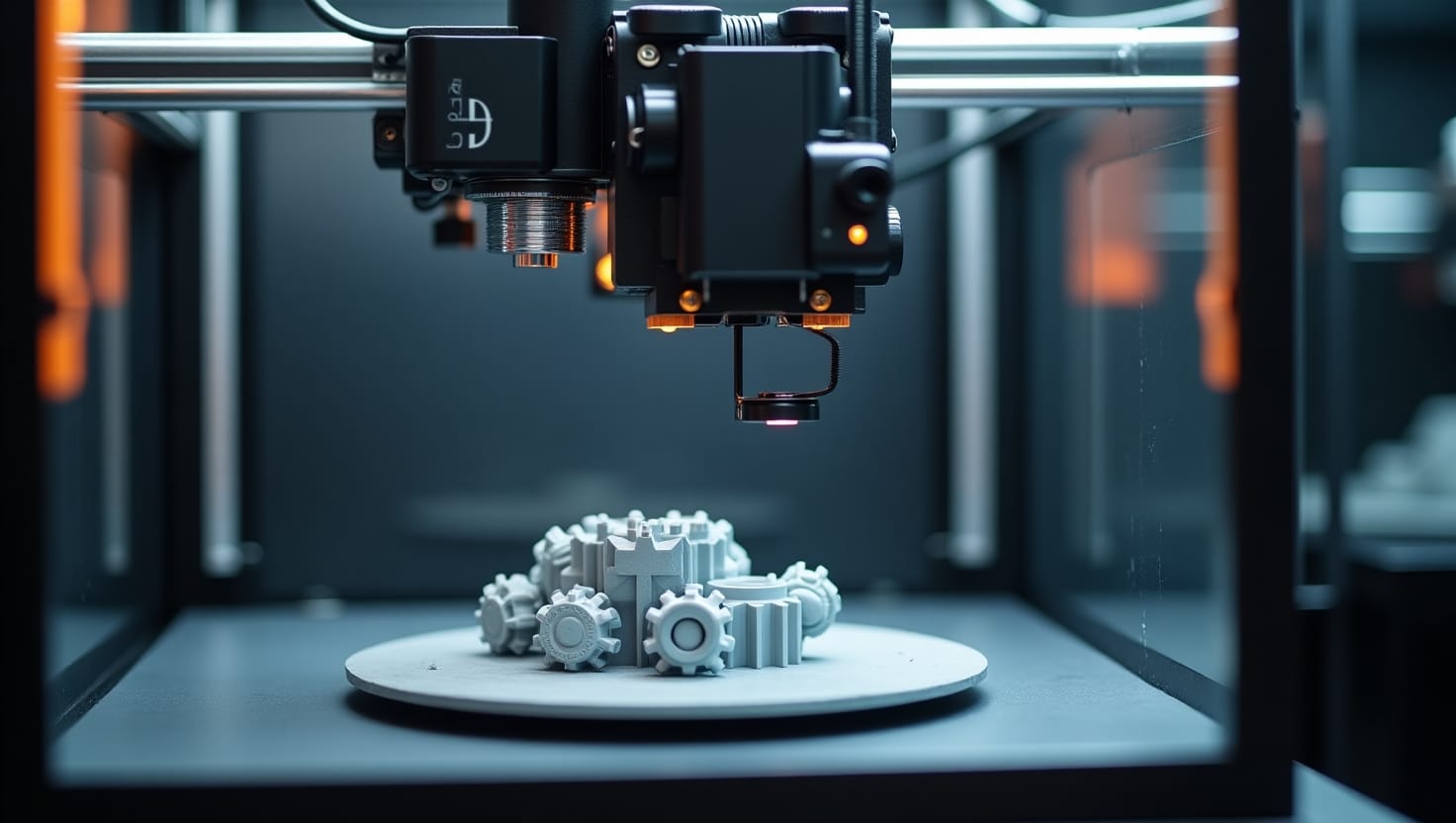

Die Lücke zwischen digitalem Design und physischem Druck

Software wird immer leistungsfähiger und ermöglicht den Entwurf hochkomplexer Strukturen, beispielsweise für die Luft- und Raumfahrt oder für medizinische Implantate. Die Fertigungstechniken, insbesondere der 3D-Druck, können mit dieser Entwicklung jedoch nicht immer Schritt halten. Oftmals kämpfen selbst moderne 3D-Drucker damit, die von Algorithmen erstellten, präzisen Designs fehlerfrei umzusetzen. Daraus entsteht eine Diskrepanz zwischen der erwarteten und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit eines Bauteils, weshalb ein gedrucktes Teil am Ende andere Eigenschaften aufweisen kann als im Computermodell berechnet.

Herausforderungen im 3D-Druckprozess

Zwei wesentliche Faktoren sind für diese Abweichungen verantwortlich. Einerseits spielt die Größe des Druckkopfes, also der Düse, aus der das Material austritt, eine entscheidende Rolle. Wenn ein Design beispielsweise eine Schichtdicke von 0,5 Millimetern vorsieht, die Düse aber nur Schichten von 1 Millimeter Dicke extrudieren kann, wird das Endergebnis ungenau. Andererseits führt der schichtweise Aufbau von 3D-Druck-Objekten zu potenziellen Schwachstellen. Die Verbindung zwischen den einzelnen Schichten ist oft nicht so stark wie das Material selbst, wodurch das Bauteil anfälliger für Brüche oder eine Ablösung der Schichten werden kann.

Ein neuer Ansatz: Design mit integrierten Druckerlimits

Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben nun einen Weg gefunden, diese Lücke zu schließen. Ihre Methode integriert die bekannten Einschränkungen des 3D-Druckers direkt in den Designprozess. Das Verfahren baut auf der Topologieoptimierung auf. Dies ist eine computergestützte Berechnungsmethode, die für ein Bauteil die optimale Verteilung von Material innerhalb eines vorgegebenen Raums ermittelt, um dessen Leistung zu maximieren. Der neue Ansatz erweitert diese Methode, indem er Variablen für die Düsengröße und die exakte Position der schwächeren Verbindungszonen zwischen den Schichten hinzufügt. Zudem bestimmt der Algorithmus automatisch den idealen Pfad, den der Druckkopf während der Fertigung zurücklegen sollte.

Vergleichstests zeigen deutliche Verbesserungen

Um die Wirksamkeit ihrer Technik zu beweisen, führten die Forscher Experimente durch. Sie erstellten verschiedene 2D-Designs mit porösen Strukturen und verglichen die mit ihrer Methode gefertigten Teile mit Objekten, die auf herkömmlichen Topologieoptimierungs-Designs basierten. Die Ergebnisse zeigten, dass die traditionell entworfenen Materialien deutlich von ihrer geplanten mechanischen Leistung abwichen, insbesondere bei Materialdichten unter 70 Prozent. Außerdem stellten die Forscher fest, dass bei konventionellen Designs durchweg zu viel Material aufgetragen wurde. Im Gegensatz dazu führte der neue Ansatz zu Bauteilen, deren tatsächliche Leistung bei den meisten Dichten sehr zuverlässig den berechneten Werten entsprach.

Unsere Einschätzung

Diese Forschung stellt einen wichtigen Fortschritt dar, um die Kluft zwischen digitaler Planung und physischer Fertigung im 3D-Druck zu überbrücken. Indem die Limitierungen der Hardware direkt in die Designsoftware einfließen, wird der gesamte Prozess berechenbarer und zuverlässiger. Dies ist besonders für sicherheitskritische Anwendungen in der Medizintechnik oder der Luftfahrt von großer Bedeutung, wo jede Abweichung von der Norm Konsequenzen haben kann. Der Ansatz macht die Erstellung hochpräziser Bauteile zudem zugänglicher, da er weniger auf die Erfahrung des einzelnen Anwenders angewiesen ist. Die geplante Weiterentwicklung für andere Materialien wie Zement oder Keramik eröffnet spannende Perspektiven für die Bauindustrie und weitere Branchen.